「ここはお前なんかの貧乏人の来る所じゃないよ」「お前の旦那はビルの管理人じゃないか」「さっさと出て行かないと酷い目にあうよ」けばけばしい化粧をした小太りのおばさんが中国語でまくしたてる。細身の美人が悲しそうにうつむく。このおばさん、本当に憎たらしい。誰か早くこのおばさんや仲間をやっつけてくれ、おおやっとその時がきたか。

正体隠しに期待するカタルシス

これは現実の話ではなくインスタに頻繁に流れてくるショートドラマである。中国でつくられるこのドラマ、ストーリーは数パターンしかないがけっこう面白くてつい見てしまう。ただ肝心の所に来ると課金になる。さすがに中国、こういう商売は上手い。もったいないと思いつつも結末が見たくなる。最近会った福原のソープランドの梨子さんもハマっていると言っていた。これは関係ないか。

俳優は全て中国人(最近は西欧人や日本人版もある)で台詞も中国語、日本語の字幕がつき登場人物に日本人の前がつけられている。これがちょっと変である。ドラマはさほど有名でない役者の会話だけで進んでいく。場所はホテルの大広間やオフィスが主でたいへん安上がりにできている。

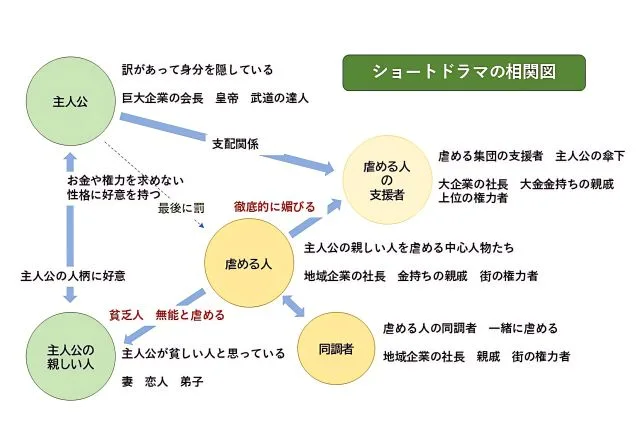

典型的な話の一つは正体隠しだ。主人公はとてつもない大金持ちだが、理由があってその身分を隠している。その主人公が貧しい女性に出会う。女性は彼が貧乏だと思うが人柄に引かれる。彼はお金でなく自分に好意を持ってくれる女性に惹かれていく。ここまではシンデレラストーリーだが本番はこれからだ。

女性がパーティや食事会に出席すると「ここは貧乏人の来る所じゃないよ」金持ちや親戚が罵声を浴びせる。「俺は青海県の秦氏だ。逆らったらこの県では生きていけないぞ」男はなぜか地域や企業と一族の名をだす。

罵る女のキャラがまた強烈である。意地悪を絵に書いたような顔を憎々しげに歪めて罵倒する。虐められる女性はおとなしそうだが芯の強さを感じさせる美人である。それが余計に気に入らない、攻撃はエスカレートし危害が加えられようとする一瞬主人公がやってくる。

ここからは主人公が攻撃相手だ。「俺は秦氏だ、俺に逆らったら生きていけないぞ」「俺は林氏だ」「俺は李氏だ」「土下座して誤ったら許してやるぞ」主人公は動じない。「あなた私はもう良いの、謝って帰りましょう」「そんなことはしなくて良い」

金持ちは何をしても許される 虐めと屁理屈のドラマ

今度は自分の支援者の名前を出す。「俺は青海省の陳会長と商売をしている、俺を怒らすのは陳会長を怒らすのと同じだ。お前なんか骨も残らないぞ」「陳が偉いのか」と主人公。「なんてことをいうの、お前なんかが」と進んで行く。彼らは格上には無条件で服従する。

主人公の妻または夫が裏切るパターンもある。身分を隠す大金持ちは男と限らず女もいる。中国は昔「巾幗(きんかく)の英雄」という女性の豪傑がいた。巾幗とは女性の髪飾りのことである。彼女たちは戦場で男と同等に戦った。神話では男と女は二人で天を支えている。中国は大昔から男女平等が実現しているから、女の大金持ちがいてもおかしくない。

富豪の妻は身分を隠して暮らしながら、陰で夫を支援してを事業を成功させる。ところが夫は成功した途端「お前のような女は金持ちになった自分にふさわしくない」と感謝するどころか新しい女を連れてきて離婚を宣言する。夫の親や親戚は妻を「この役立たず、今まで置いてやったのを感謝しろ」と罵倒する。これはあんまりだ。

悪役は、主人公が正体を明かしても、強引な屁理屈でそれはないと決めつけ決して謝らない。そんな彼らがやっつけられる瞬間を期待するがなかなか始まらない。散々引っ張ってから、やっと主人公が悪役を成敗、ハッピーエンドになるがそこに至るまでが長い。その間の罵り、屁理屈はとうてい日本人が及ぶものではない。水戸黄門や暴れん坊将軍にでてくる悪役が子供に見える。

暴君の系譜 殷の紂王と明の萬暦帝

ドラマの悪役に共通するのは金(権力と融合している)が全ての価値観である。金持ちは自分より格下には何をしても許される。中国社会は殷周時代からずっと皇帝を頂点とするヒエラルキーのもとにある。現代も皇帝が共産党に変わっただけで実体は変わらない。ヒエラルキーの上位者は4000年に渡り下位者に好き勝手をしてきた。

歴史に登場する最初の暴君は殷の紂王である。王がやった酒池肉林は、木の枝に肉をかけ、酒で池に満たした庭に裸の男女を放って遊ばせた。それを妲己と見て楽しむのである。ちょっと羨ましいけれどやっぱりいけない。紂王は太公望に倒されるまで国民に酷いことを続けた。

明の14代皇帝神宗萬歴帝は、生存中に6年かけて死後に暮らす地下宮殿・陵墓を構築した。宮殿は大理石で壁とアーチ型の天井を作り、磚(せん、レンガ)を床に敷き、一枚岩の大理石の扉で部屋を分け皇帝や複数の皇后の玉座を置いた。

司馬遼太郎は発掘された遺跡を見学して呆れている。「ただ一人が、誰にも見せずにそして権力の誇示という政治上の効果にも全くならない建造物を、国家の経常費の倍もかけて地下に作り、あとは土を盛り上げて埋めてしまうという異常さは、古代ならばともかく、16世紀の中国では平気で行われていた」

鶏鳴狗盗

ただ昔は権力者というだけで尊敬されなかった。尊敬を集めた人物に戦国の四君がいる。ご存知キングダムの世界である。それは斉の孟嘗君・田文、趙の平原君・ 趙勝、魏の信陵君 ・魏無忌、楚の春申君 黄歇だ。特に斉の孟嘗君・田文は鶏鳴狗盗の故事で名高い。

田文は当時の権力者の習いとしてたくさんの食客を集めていた。養われる食客もそれを当然と考えた。待遇が悪いと文句を言ったり他所へ移ったりした。ただ飯くらいが威張るのだから不思議な世界である。田文は、学者や武芸者以外に、泥棒や物真似の技を持つ人物も受け入れた。学者や武芸者はそれが不満だった。

あるとき田文は秦の昭襄王リクルートをされ秦に入る。秦の高官の一人が昭襄王に「田文は人材であるが斉の人間である、斉の利を優先するに違いなく斉に帰せば脅威となる」と囁いた。昭襄王はそれを聞いて田文を殺そうと屋敷を包囲した。

中国社会の徳と任侠

田文は食客を使い昭襄王の寵姫に命乞いをする。寵姫は田文の持つ宝物「狐白裘」と引き替えならと答えるが、それは既に昭襄王に献上している。そのとき食客の一人である狗盗(犬のようにすばしこい泥棒)が盗んでくると名乗り出て見事に盗んできた。

それで一旦は危機を逃れたが昭襄王の気はいつ変わるかわからない。田文は急いで逃げ出して国境の函谷関までたどり着いたが、まだ夜である。関は朝になり鶏の声がするまでは開かない。すでに追っ手は出発している。どうする、食客の一人に物真似の名人がいた。

彼が鶏の鳴きまねをすると本物の鶏も鳴き始める。函谷関は開かれ脱出できた。ここから「つまらない才能」あるいは「つまらない特技でも、何かの役に立つ」を意味する鶏鳴狗盗()の故事が生まれた。

この故事は、田文の才能と先見の明、死を覚悟して田文を助けた泥棒やモノマネ名人を称えている。この名もなき男たちは任侠だった。任侠は情を受ければ命をかけて恩義を返す。漢の劉邦や水滸伝に出てくる豪傑たち、托塔天王晁蓋や九紋龍の史進などもそうである。

「士は己を知る者の為に死す」という言葉を残した晋の予譲は、自分を評価してくれた智伯のために敵の趙襄子を討とうして逆に捕まり死ぬ。予譲は全く損得を考えなかった、恩を返したい一念だった。広大な中国は法の支配が隅々まで及ばない。官僚は人民を搾取し、山賊や馬賊も庶民を襲う。それに対抗したのが任侠だ。任侠は権力の横暴から庶民を守る存在だった。

ショートドラマは現代中国を移しだす鏡

中国社会は、皇帝のヒエラルキー、徳と任侠が形作っていた。中国が清になり毛沢東が支配者になってもそれは変わらなかった。だがショートドラマの世界は違う。権力つまり金持ちの横暴は同じである。自分より金持ちには無条件の従うのも同じだ。

違うのはドラマの中で、暴虐な金持ちを懲らしめる役は、任侠でなく金持ちの階層の頂点に立つ主人公である。孟嘗君もいなければ、狗盗やモノマネ名人、予譲はいない。徳と任侠がすっぽり抜けている。過去の中国人がこのドラマを見たら、徳や任侠を持たない登場人物を異形と感じるだろう。

この変質はいつから始まったのか。それは経済成長期だろう。急激な富の膨張は、金が全ての価値観を強くし、一見不合理に見える徳や任侠を置き去りにした。もとより法や正義を軽んじる社会である。徳や任侠が無ければ残るのは支配者の横暴だけである。庶民は救われない。

先進国は、中国は国民が豊かになれば民主主義に移行すると考えた。だがそうはならなかった。4000年の間同じ社会構造で培われた意識は堅固で、人々は自分たちが支配者を選ぶという考えが想像できない。だがそんな社会にも不満は溜まる。誰かそれを解決してくれ、その期待がショートドラマを流行させているのだろう。

やっぱり嫌なショートドラマの世界

今、その異形の人たちが日本各地で事件を起こしている。その現象は、中国の人たちが良い人か悪い人かは関係なく、金があれば何をしても良いと考える人たちが、日本という世界でも稀な譲り合いの社会に入ればそうなるという結果である。

共生という言葉を簡単に使う人がいるが生半可なことではない。わかり会えない夫婦は一緒に暮らせない。分かれて暮さないと仕方がない。いくら美人がいてもショートドラマの世界はやっぱり嫌なのである。

コメント